整体療法を習得するために、あるいは他者に貢献するセラピストとして活動していくためには、実技練習をして技術を確立し、向上させていかなければなりません。そして、その拠り所となるものの一つとして理屈を理解することがあります。頭の中にしっかりしたイメージを築き上げ、それを展開し、そのように実際に実践する過程が施術であり、セラピーであると言ってもいいでしょう。

理屈を修得する上で一番先に理解しなければならないことは、私たちの肉体の仕組みです。

現在、地球上には動物と植物の二種類の生命体がいます。しかし、今から数十億年前、地球に生命体が誕生した頃は動物と植物という区別はありませんでした。生命誕生からかなりの年月が経って動植物の別ができました。

ところで動物と植物の違いは何でしょうか?

この問いは、動物の中の脊椎動物であり、その中の哺乳動物である人間の肉体を理解する上で重要なことです。(何故なら、自律神経についての理解が曖昧になっている人が多いからです)

単純に観ますと、動物は動き回ることができますが、植物は大地に根を下ろしていて動くことができません。この面だけを見ますと動物には自由があり、植物には自由がなく地面に拘束されているように見えます。ところが生命維持という観点で考えますと、基本的に植物は水と光(太陽)と空気(CO2)があれば成長して生命を維持することができます。子孫をたくさん残すため(実を豊かにつけるため)には土壌が豊かどうかという問題はありますが、太陽と空気と適度な降雨があれば基本的に大丈夫です。ところが動物は、太陽と水と空気だけでは生命を維持することができません。餌を食べてお腹を満たし、栄養としなければ生きていけません。私たちには食事が必要です。ですから動物は餌を求めるために動き回らなければなりません。じっとそこにいても餌は手に入らないからです。その意味では動物の方が植物よりも苦労を強いられていることになります。

ところで地球が誕生して46億年、生命が誕生して38億年と考えられています。それは私たちの時間感覚では“永遠”とも言えるほど長い期間です。その間、生命は絶えることなく命を繋いできました。一つ一つの個体はそれぞれの寿命に応じて生死を繰り返してきましたし、恐竜が絶滅したなど、ある種が消えたりすることは普通に起こりましたが、生命を繋ぐという観点では、子孫を残すという形で生命はずっと繋がれてきました。そして着実に進化を続け、私たち人類が誕生しました。

ですから、生命の使命は「子孫を残すことで命を繋ぎ、進化し続けていくことだ」と言えるのかもしれません。(ただし、これは精神性を除いた物質世界、肉体面での話です。)

植物はその場にいながら子孫を残すことを本能として行います。花粉を飛ばすのはそのためですし、樹木から果物を落として種を蒔くのもそのためです。動物は餌を求めるために動き回りますが、結局のところそれは子孫を残すための本能的行動です。

さて解剖学的に見ますと、動物は内臓と体壁に分けられます。内臓は食べて消化吸収し、代謝して排泄する器官の総称ですが、五臓六腑であり、もっと簡素化して表現すれば口から肛門までの管とそれに関連する部分です。この内臓の本能的働きの目的は、上記で説明した通り子孫を残すことです。そして動物はその場に定着していては内臓の目的を果たすことができませんので、内臓を移動させる手段として体壁系をつくり、それを進化させてきました。

最初に海の中で生まれた動物は“鯉のぼり”のように口を開いたままの生物だったようです。海の中で口を開いていれば餌であるプランクトンが水流や波に乗って口の中に入ってきます。それを腸管で消化吸収して栄養としていましたが、やがて海の中で餌を獲得する効率を上げるために運動能力をアップさせるよう進化しました。それが私たちが知っている魚のような動物です。背骨を持った脊椎動物の始まりです。

その後、陸に上がった動物は重たい胴体をまだまだ未熟な四肢を使って這わせながら動いて食物(植物)を確保していました。そして、陸上での運動能力を向上するために四肢が大きく機能的になりました。それが牛や馬であり、ライオンやゴリラです。サルは木に登って果実を食べるようになりましたが、そのために前脚が手の働きをするようになりました。そして私たち二足歩行の人類が誕生しました。私たちは手を使って調理をするようになりましたが、それによって肉・魚・野菜・穀物・果物など何でも食べてしまう雑食動物になりました。

単に生物学的な観点で考えますと、長い長い年月をかけて人類まで進化してきた生命ではありますが、内臓の働きとその目的は原初の頃と基本的に変わりません。自らを栄養して成長させ、生殖能力を向上させて子孫を残すことが内臓の存在理由です。それは春に芽を出し、太陽光と水とCO2を利用して自らの栄養をつくり出して成長し、秋に実りをつけて次世代に命を繋ぐ植物の生活目的と何ら違うことはありません。

はるばる人類まで進化してきたのは体壁系であり、その目的は食物を得る能力を向上させることと、「心」を中核とした精神面の活動を行うためであると見ることができます。

私たちは他の動物に比べて、はるかに大きな脳を持っていると言われています。そして同時に大脳の90%は使われていないとも言われています。ですから、「人類は肉体的には進化の頂点まで到達した感があるが、精神面ではまだまだ未熟であり、進化の余地がまだたくさん残されている」と言えるのかもしれません。

私たちが人類を絶滅させることなく何千年、何万年と命を繋いでいけば、人類は大脳の多くを使えるようになり、精神的に大きな進化を成し遂げることが出来るようになるのかもしれません。

さて、以上のような考え方をしますと、私たちのからだの仕組みを内臓という植物性器官、体壁という動物性器官、精神活動を行う脳(大脳)の3つに分けて考えることが出来るようになります。

3つの胚葉

私たちのからだを内臓系と体壁系と脳の三つに分けて考えるとき、内胚葉、中胚葉、外胚葉というキーワードが登場します。

生命体としての始まりは卵子が受精して受精卵となったときです。たった一つの受精卵という細胞が分裂を繰り返し、やがて60兆個とも言われる成人の人体になるわけですが、細胞分裂の初期の頃に内胚葉、中胚葉、外胚葉という三層構造ができます。http://www.seibutsushi.net/blog/2008/03/412.html(別途資料参照)

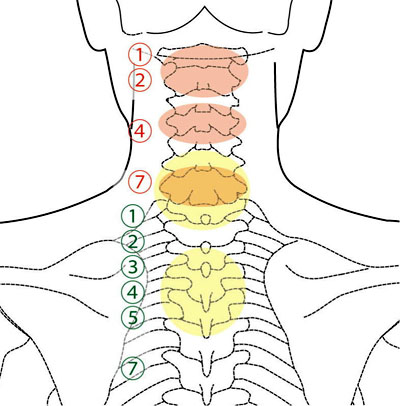

内胚葉はやがて私たちの内臓の上皮組織になるよう発達します。中胚葉は筋肉や骨、結合組織などになるよう発達していきます。外胚葉は体表を覆う表皮になりますが、それ以外に脳・脊髄、つまり神経系になります。受精卵は母親の胎内で成長が進みますが、からだの細かい部分が形成されていく過程で外胚葉が体内に沈み込んで管状になります。これが脊髄になり、その先端が膨れて脳となります。また、眼、鼻、口、耳も外胚葉がくぼんで形成されますので、脳・脊髄・神経系と感覚器と表皮は、外胚葉由来という密接な関係にあります。

私たちが行う施術(肌を触ること)が精神的な影響をもたらすこと、見るもの、嗅ぐもの、聞くもの、食べるもの、触るものなど感覚器官を通して取り入れるものが精神面に影響を及ぼすことが、“外胚葉由来”というキーワードで繋がることになります。

現代医学は“神経”を偏重する傾向があります。私たちのあらゆる生理現象を神経で説明しようと試みます。「腰痛は神経が圧迫されて‥‥」「緊張したりストレスを感じると交感神経が刺激されて血圧が高くなる。リラックスするためには副交感神経が優位になるようにしなければならない。マッサージは副交感神経を優位にする効果がある。」というような神経を中核にそえた理屈をつけるのが好きです。それよりも「表皮と脳は同じ由来なので、皮膚が心地良い状態になれば当然脳も心地良く感じ、精神的にリラックスする」と考えた方が解りやすいと思います。

以上の要旨をまとめますと次のようになります。

- 人体は内臓系(内胚葉由来)、体壁系(中胚葉由来)、外皮と感覚神経系(外胚葉由来)の三つの仕組みに分けることができる。

- 内臓系の最終目的は子孫を残すことを通して生命を繋ぐこと。

- 体壁系はからだを移動して食物を確保することが一番の目的であり、中胚葉はそのためにからだを動かす筋肉、からだを支える骨格と結合組織などに分化した。

- 外胚葉由来の脳脊髄は中胚葉由来の筋肉や組織を働かす神経中枢であるのと同時に、脳が進化して発達したことにより、人類は精神活動を行うことができるようになった。あるいは、精神活動の発達が内臓系や体壁系の活動に影響をもたらすようになった。(ストレスなど)

参考資料 三木成夫著「ヒトのからだ」より引用

植物性器官と動物性器官の関係

発生学的関係

ここでは、この異なる二つの器官群が、どのようにして形成されたかという問題、つまり、両者の発生学的な関係を調べてみよう。

二種の発生様式

一般に発生には、二つの過程が区別される。その一つは、単細胞の生物が、長い年月の間に、しだいに多細胞の生物になる過程であり、他の一つは、一個の卵細胞が受精して、しだいしだいに親に似たからだになるまでの過程である。前者を(宗族発生(そうぞくはっせい)(系統発生))、後者を(個体発生)とよぶ。

ところで、宗族発生を厳密に調べるには、この地球上に最初の生物がうまれて以来、今日までの悠久の歴史を目のあたりにながめてみる必要がある。もちろんこれは不可能であって、そのため人々は、人類のいわば直系の祖先の化石を、爬虫類から両生類を経て魚類まで系統的にひろい集めたり(古生物学)、あるいは、それらの生き残りである生きた化石を横にならべて、たがいに比較検討したり(比較解剖学)するのである。

しかしこれらの方法は、いずれも不備をまぬがれない。すなわち古生物学では、必要な化石が手に入らず、比較解剖学ではそのような動物が少なく、たとえいたとしても、長い年月の間にかなりの変形が見られ、ともに現存の材料だけからは、全体の流れを知ることがむずかしい。まして、一般の魚やカエルなどの比較からは、ただ混乱が生ずるばかりで、得るものははなはだ少ない。

これにくらべて、個体発生ではすべての過程が連続的に追究できるという利点があり、しかも“個体発生は、宗族発生をくり返す(ヘッケル)”という先人の言葉にもあるように、てっとり早く、生物分化の歴史がながめられるかのごとくである。

しかし実際にそこに再現されるものは、宗族発生の歴史そのものではなく、いわば歴史の“おもかげ”であって、しかも、このつかみどころのないものが走馬灯のごとくに過ぎ去るのである。この傾向は、高等動物ほど著しく、特にヒトの発生過程から、この宗族発生の歴史をひき出すことは、はなはだ困難である。このためわれわれは、より下等な各種の動物の個体発生を系統的に参照しつつ(比較発生学)、全体の流れを組み立てるように努力するのである。

このように、生物発生の歴史を解明するため、宗族発生についても、個体発生についても、われわれはありとあらゆる手段をもちいるのである。

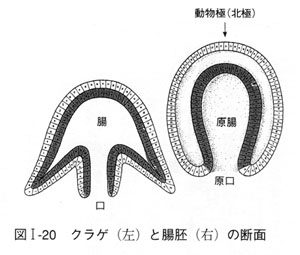

宗族発生の場合 図Ⅰ・20の左をながめてみよう。これは、多細胞生物としてはもっとも原始的な腔腸(こうちょう)動物クラゲの断面で、カップをさかさまにしたようなかっこうをしている。

ところで、このカップの入り江のようになっている所は、原始的な腸に相当する。ここでは、腸の内面をおおう一層の細胞層が、口の所で折れ返って、体表をくまなくおおう細胞層となっている。

原始的な腸は栄養吸収の門戸で、(内胚葉)とよばれ、高等動物の消化―呼吸系は、これが発達したものである。これに対して、体表をおおっている部分は外界の変化を感覚する所で、(外胚葉)とよばれ、これが発達して高等動物の複雑な感覚・神経系がつくられる。すなわち、内胚葉から植物性器官が、また外胚葉から動物性器官がつくられるのである。

個体発生の場合

図Ⅰ・20の右をながめてみよう。これは一個の卵細胞が、しだいに分裂をくり返してゴムボールのような球になり(胞胚)、さらにこの一方がへこんで、おわんのような形(腸胚・原腸胚)・嚢胚(のうはい))になったところを示している。

さて、このおわんのようなものは、クラゲのカップと同じ意味をもっており、そのくぼみは(原腸)、口は(原口(げんこう))とよばれる。

ところで、このおわんをつくる内外の細胞層は、それぞれ内胚葉(植物性)および外胚葉(動物性)に相当するものであって、しかも、この二つの細胞層は、胞胚の時代にそれぞれ南半球と北半球とをしめていたことから、この胞胚の南極を(植物極)、北極を(動物極)とよぶ。

すなわち、大地に面した部分から植物性器官がつくられ、天に向かった部分から動物性器官がつくられるのである。

内臓と体壁

以上のことから前頁図Ⅰ・20の左右を比較すると、植物性器官および動物性器官の位置的な関係が、宗族発生的にも、個体発生的にも、次の二点におのずから集約されることがわかる。

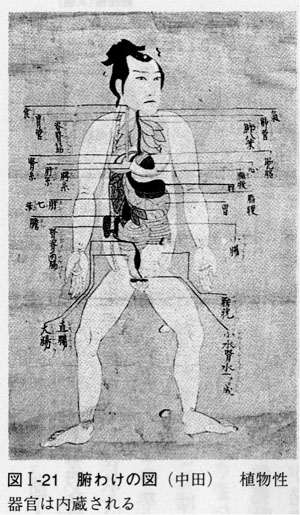

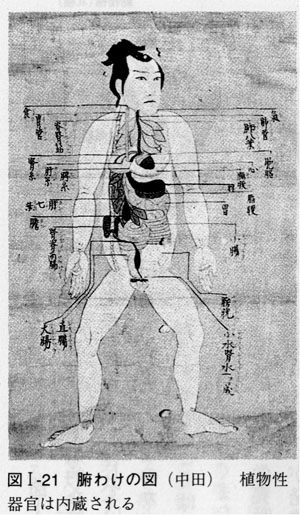

一 植物性器官は、動物性器官によってとり囲まれ、その内側に隠される。したがって、われわれが“内臓”とよんでいるものは、じつは植物性器官のことをいっているのである。

この内臓を動物性器官が、体壁という殻をつくって内部に保護し、これをたいせつにもち運ぶ関係になっている。“腑わけ”という昔の言葉は、だから、動物性器官の殻をさいて、植物性器官の内臓をさらけ出すことをいったものであろう。(図Ⅰ・21)

二 植物性器官の重心は、動物性器官の重心よりも、つねに腹側(ふくそく)に位置する。すなわち両者は、たがいに腹背の関係を示すのであって、東洋医学では、古くからこの関係を“陰陽“の言葉で表現しているのが注目される。この関係は前にも述べたように、すでに卵の時代から運命づけられていたことであって、“大地に向かう”植物極と、“天上に向かう”動物極のすがたは、この二器官のゆくえをきわめて象徴的に示すものといえるであろう。

.jpg)