腰痛、膝痛、頭痛‥‥と、からだに感じる痛みはたくさんあります。針で皮膚を刺したり刺激したりして感じる痛みは痛覚を通じての痛みですが、普通の日常生活で私たちが感じる痛みはこれではありません。

私たちが感じる痛みのほとんどは筋肉、筋膜、皮膚や神経管が発する痛みです。それは深部感覚であり、いわゆる神経痛です。

筋肉、筋膜、皮膚が痛みを発する状態

ここでは筋肉を例に説明します。(筋膜や皮膚もこれに準ずる)

筋肉はしばしば変調をおこします。

こわばった筋肉を伸ばそうとしたときに痛みを発する

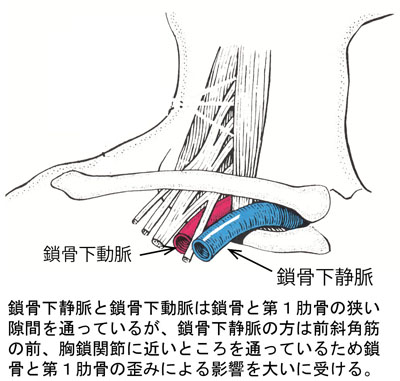

筋肉が収縮したままの状態でゆるんで伸びることができなくなっている状態を「こわばり」あるいは「こわばった」状態と表現します。

筋肉がこわばった状態は、縮む方向に力が働いていますので、伸ばされるような力が加わると痛みを発します。

・からだを前屈する動作は背中側の筋肉が伸びる動作です。腰部の筋肉がこわばった状態の時、つまり筋肉が縮もうとしている時に前屈の動作をしますと筋肉は伸びたくない(伸びることができない)ので痛みを発します。

からだの柔軟性を向上させるために私たちはストレッチ運動をします。息を吐きながらゆっくり筋肉を伸ばすのは心地良いものです。筋肉の中に滞っていた水分や老廃物が解放されて流れ出しますので、筋肉が本来の在り方に戻っていくという要素もあると思います。ところが、その時の限界点まで伸びたあと、さらにそれ以上伸ばそうとしますと痛みを感じるようになります。これは限界点を超えたときに、筋肉はそれ以上伸ばされたくないので縮む方向に作用が変わるということです。

限界点までは弛緩伸張することが筋肉にとって好ましいことだったものが、限界点を超えた瞬間に嫌なものに変わり、ギュッとして硬くなり自己防御する様相に変化したのです。

「それ以上伸ばさないで!」という合図が痛みです。

・筋肉も筋膜も皮膚も張った状態になることがあります。「張った状態」は筋肉が「こわばった状態」と同じです。

例えば肘をテーブルに軽く触れるだけでもとても痛むことがあります。あるいは、顔にタオルを当てるだけでも痛むことがあります。それは筋膜、あるいは皮膚が張った状態になっているからです。ピーンと張っているということは筋肉がこわばった状態と同じで縮む方向に力が働いています。このような時に物に触れることは伸ばされる力が加わることですから、上記同様伸ばされたくない合図として痛みを発します。

縮むことのできない状態の筋肉を縮めようとしたとき痛みを発する

筋肉が“ゆるみ過ぎ”ている状況はこわばった状態の反対の状態です。

筋肉を使いすぎて疲弊したり、打撲などで損傷した場合など、筋線維に上手く収縮できない部分ができたり、その筋肉全体がしっかり収縮できない状態になることがあります。

あるいは熱エネルギーが足りなかったり、血液の流れや神経の働きが悪くてこのような状態になることがあります。

筋肉を使いすぎて疲弊したり、打撲などで損傷した場合など、筋線維に上手く収縮できない部分ができたり、その筋肉全体がしっかり収縮できない状態になることがあります。

あるいは熱エネルギーが足りなかったり、血液の流れや神経の働きが悪くてこのような状態になることがあります。

ゆるみ過ぎの変調状態にある筋肉はしっかり収縮することが出来ないわけですが、それを無理して収縮させようとしますと、痛みを発します。

あるいは、その筋肉の働きが悪いので、周囲の筋肉に負担が掛かって、その筋肉が痛みを発する場合もあります。

・上半身を反る動作は、背中の筋肉を収縮させる運動です。背中の筋肉のどこかに収縮できない部分がありますと、上半身を反る動作が中途半端な感じになります。また、収縮できない部分が余ったようになりますが、そこが押しくら饅頭のようにつぶされますので痛みを出します。

・ひどいギックリ腰を患うと全身がまったく動かせなくなることがあります。

ギックリ腰は骨盤や腰部の筋肉や筋膜の損傷です。肉離れと同じように筋線維や筋膜組織にピッと傷ができてしまったために、その部分が収縮不可能になります。そして、その場所が骨盤という全身の中心部ですから、あらゆる動作に支障が生じてしまいます。

椅子から立ち上がる時、下半身で踏ん張りたいのですが骨盤の筋肉が収縮できないので踏ん張ることができません。それを無理して動作しようとしますと、周囲の筋肉に負担が掛かって強い痛みを感じてしまいます。

神経痛

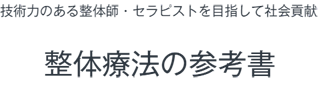

私たちセラピストが取り扱う痛みの一つに神経痛があります。神経痛には三叉(さんさ)神経痛、後頭神経痛、肋間(ろっかん)神経痛、坐骨神経痛などがあります。それ以外に腕や手にシビレがでる胸郭出口症候群や小胸筋症候群といった神経痛類似の症状もあります。

神経痛は程度によって感じ方に大きな開きがあります。軽微なものですと「なんとなく変な感じがする」「違和感を感じる」「ピリピリする」といった感じですが、程度が進みますと、シビレ感になり、激しいシビレが痛みを伴うようになり、居ても立ってもいられなくなるほど辛くなることもあります。

神経痛は程度によって感じ方に大きな開きがあります。軽微なものですと「なんとなく変な感じがする」「違和感を感じる」「ピリピリする」といった感じですが、程度が進みますと、シビレ感になり、激しいシビレが痛みを伴うようになり、居ても立ってもいられなくなるほど辛くなることもあります。

たとえば、長い時間正座をし続けますと膝やふくらはぎがシビレを感じるようになったりしますが、それは神経にたいする血液の供給が滞ってしまったことが原因であると考えられます。

腰椎椎間板ヘルニアになりますと下肢が痺れる坐骨神経痛になることがあります。それは神経管が扁平して本来の場所からはみ出た椎間板に圧迫されて起こると考えられています。

また、殿部で坐骨神経が骨盤の中からでてくるところに梨状筋ありますが、梨状筋が強くこわばって太くなり坐骨神経を圧迫することによって坐骨神経痛の症状が現れることがあります。

歯科の治療で神経の処置をしていますと、あのビビッとする強烈な痛みに襲われることがあります。また、不用意に肘をどこかにぶつけたとき、肘~小指にかけてジ~ンとする強烈な痛みを感じることがあります。これらも神経痛の一種です。

また、坐骨神経痛に付随する症状としてよく見受けられる痛みがあります。

坐骨神経は運動神経として太股の裏やふくらはぎの筋肉を動かす(収縮させる)働きをしています。骨盤が歪んだりして梨状筋がこわばりますと坐骨神経が圧迫されますが、その刺激が坐骨神経に関連する筋肉への刺激につながります。それらの筋肉には常に刺激が入り続ける状態になりますので、筋肉は収縮し続ける状態になります。この状態が長引きますと筋肉が悲鳴を出すような状態になって硬くなり、状態がひどくなりますと下肢を動かすことができなくなってしまったりします。

症状が軽い場合は、太股の外側に膜が一枚あるような感覚になったり、太股やふくらはぎがだるく感じ、むくみが悪化したように感じたりすることがあります。

これらの症状は神経痛の直接的な症状ではありませんが、神経痛が元になってもたらされる関連した症状です。

以上が、私たちが取り扱う「痛み」の主なものです。「こわばり」、「収縮できな疲弊」、「神経痛関連」といったキーワードになります。

参考文献

「ツボ」の比較解剖学的考察

東西医学の源流について 三木成夫

はじめに

この標題は、人間のツボが比較解剖学的にいろいろの動物でどこに当たるかを考察する、といった意味に受け取られるが、ここでは、そうした具体的な事実についてはふれない。

それよりもさらに基礎的な問題、すなわち動物のからだを二分する動物性器官と植物性器官のあいだに見られる絶妙不可思議な連関が、実は東洋的な体表刺激の生物学的な基盤になりうる、というひとつの問題を提起するにとどめる。

痛みの本態

われわれの日常で問題になる痛みといえば生理学の課題である皮膚のあの「痛点」由来のそれではほとんどない。一般に、痛点刺激の痛みといえば、それは文字通り“針でつついた”程度のもので、日常の生活でそれ以上の問題となることはまずありえない。

この人類の歴史において、医術の世界を生み出すにいたった“本物の痛み”といえば、そうした皮相なものでは決してなく、もっと根の深いものでなければならない。それは、一般の生理学教科書では「内臓あるいは深部感覚」に所属する正体不明の痛みと記載されているものであるが、われわれはこの西洋医学の盲点とも思われる内なる痛みを、実は「筋肉」に由来するものと考える。

したがって、人間のからだから一切の筋肉を取り除けば、本来の医の世界はあるいは生まれなかったであろうと考える。

筋肉の強い収縮が耐えがたい痛みをもたらすことは、骨格筋ではあの“こむら返り”を見ればよい。これに対して、胃けいれん・腸閉塞・結石痛、そして陣痛などはその場の内臓筋の異常収縮に、またあの搏動性の頭痛・歯痛・化膿痛などはその領域の筋性細動脈すなわち血管筋の強い収縮に、それぞれ由来するのであろう。

われわれが冬の朝、冷水に手を入れた時、あるいは間違って、熱い風呂に片足を突っ込んだ時、その皮膚に生ずる瞬間の冷温覚から少し遅れて、あの手足の芯を締め上げるように襲ってくる激痛は、とりもなおさず付近一帯の筋性動脈がいっせいに反射を起こしたものと考える。

血管系の枝分かれに乗って、皮膚より内側の津々浦々に分布するその筋肉組織は、体内に張り巡らされた、もっとも精密かつ高感度の“痛覚の発生装置”ということになろう。

筋収縮の条件

およそ“筋肉”と名のつくものであれば、すでに述べたように、それが横紋性の骨格筋であれ、平滑性の内臓筋であれ、さらにこの血管筋であれ、それらの収縮は例外なく痛みに繋がる。ここではこうした筋肉の収縮がいかにして行われるのかを吟味するのであるが、まずそこには「二種の方法」が識別されることを知らなければならない。

その一つは、今日の自然科学の“因果”の網にかかることのない、したがって一般には見過ごされているもので、それはどんな筋肉も「宇宙リズム」の一環として収縮・弛緩の位相交替を繰り返すというこのことである。その典型として昼間の“張り”と夜間の“弛み”が挙げられよう。前者はわれわれに快い緊張感やからだの軽さをもたらし、“爽やかさ”の生理的基盤となるのに対し、後者は、それがもし昼間まで尾を引く時、そこには不快な倦怠感や五体・胃袋の重さをもたらし“心身不調”の基盤となる。季節の変動に密接に連関する二十四時間リズムの減弱とずれは、こうして全身の筋肉にまず現れる。

筋収縮の第二の方法は、自然科学の研究課題としては恰好のものである。それは五官―眼、耳、鼻、舌、身―に触れる刺激によってひき起こされるものであるが、そこでは、どんな種類の刺激も、ことごとくそれに相応しい筋の収縮というかたちで受け入れられ、しかも、刺激の増強はそのまま、収縮の増強となって現れるので、ついには最強の感覚はそのような筋収縮すなわち痛みを伴って受容されることとなる。痛みとは、いってみれば“筋肉の天秤にかけられた感覚の異常な重み”とでもなるであろうか……。

体壁筋と内臓筋

筋肉系は、こうして、感覚系と表裏一体の関係を結ぶ。この関係は神経系の介在によって初めて成立するものであるが、これらの三者―感覚系・神経系・筋肉系―は植物のからだには見ることのできない、動物独自のもので、一般に「動物性器官」と呼ばれ、その個体における位置的関係から「体壁系」とも呼ばれる。

この「感覚―運動」にたずさわる器官系はもともと「栄養―生殖」という生物本来の機能を営むため、自分のからだを餌と異性の目標に向かって動かす、すなわち、“個体の推進”という運動のために開発されたものと見られる。葉緑素を持つ独立栄養系の植物は、いながらにして「栄養―生殖」の機能を営むことができるので「感覚―運動」の器官系を持つ必要がない。

われわれが草花を手折ってなんの抵抗も感じないのは、痛みの発生装置をかれらが持たないからであろう。動物の肢を折るのとは本質的に異なる。

さて、この筋肉と神経は体壁系を構成するだけではない。それは「栄養―生殖」を営む「内臓系」すなわち腸管系・血管系・腎管系のいわゆる「植物性器官」にまでその手を伸ばし、これらの内臓管を取り囲んでその感覚と運動をもつかさどることになる。

こうして“内臓の嬬動”という新たな運動が開発されて、さきに述べた“個体の推進”という本来の運動に加わるのであるが、これらの“外と内”に向かう二種の運動にたずさわる筋肉をそれぞれ「体壁筋」および「内臓筋」または「動物性筋肉」「植物性筋肉」と呼び、これを支配する神経系を、それぞれ「動物性神経系」および「植物性神経系」と呼びならわす。

皮膚―筋肉の連関

内臓筋は大きく腸管筋と血管筋と腎管筋に分けられる。このうち腸管と腎管の筋肉は、その場の筋層内の神経細胞によって、また、血管筋ははじめは内分泌細胞のちに神経細胞によってそれぞれ支配されるのであるが、この場合、前者の腸腎管の神経系と後者の血管の神経系はかなり異なった性格を持つ。この両者の違いがもっとも端的に現れるのは、これらがさらに中枢神経系から支配を受けるその時であろう。そこでは、前者は延髄と仙髄の副交感神経によって、後者は胸腰髄の交感神経によってそれぞれまったく別々に支配されるのであるが、この場合、血管筋の神経支配はそれが体壁性と内臓性の少なくとも二種の血管のあいだで大きく異なったものになることをつけ加えなければならない。

さて、内臓筋はこうした中枢神経系との色とりどりの連絡によって、体壁筋ともども、体表の皮膚と結ばれることになる。いいかえれば、中枢神経系を介して皮膚・体壁筋・内臓筋の三者は互いに密接不可分の連関を持つようになるのである。体表の刺激によって内なる痛み―われわれのいう筋の異常収縮―と、なんらかのかたちで手を結ぼうとする、東洋医学の手技が発達したのは、まさにこの脊椎動物の個体体制に見られる造化の妙にあやかってのことであろう。

人間のからだを見ると、そこではミミズのような体節の規則的な配列が大幅に乱れ、わずかに肋骨に支えられた胸部を除いて、特にその頭部と四肢部で著明なデフォルメが起こるのを見るであろう。

われわれはそうした体節に現れる変身の妙を、実は人体のツボの描き出す、ひとつの図形の中にこれを求めようとする。

むすび

“手当て”という行為は、人類の医の根源を象徴するものであろう。原初の同胞たちは今日の「皮膚―筋肉」の解剖学的関係を知るでもない。また体節構造のメタモルフォーゼというゲーテ形態学の理論を知るでもない。かれらは病める仲間の、もっとも厳正なツボに、思わず知らず手を当てたのであろう。というのは、かれらは生まれながらにして、すでにそのツボを心得ていたのではないかと思われる。東西医学の源流とは、実はこうした“古代の知”に求められるべきではなかろうか。

註

(1)動物性器官(動物器官)

動物のみに存在する感覚―運動にたずさわる器官。体表をおおう外皮層、外皮層と筋肉層を結ぶ神経層、収縮して運動を行う筋肉層の三層からなり、全体としてからだの外側を構成する体壁系をつくる。動物の進化に伴って、外皮層から鼻・目・耳などの感覚器官が、神経層には脳・脊髄という中枢神経系とそこから全身に伸びる末梢神経系か、筋肉層からは背腹の体幹筋と、四肢の体肢筋が形成される。

(2)植物性器官(植物器官)

植物もそなえる生物本来の営みである栄養―生殖にたずさわる器官。栄養系と生殖系に二分される。栄養系は、からだのまん中を貫く口ー肛の両端を結ぶ腸管、その背腹に位置して腸管から吸収した栄養分と酸素を全身に運ぶ血管、体内で形成された排泄物を集める体腔とそこから体外に排出する腎管の三種の管からなる。進化に伴って、腸管から消化器・呼吸器のさまざまな器官が、血管には心臓を中心とした動脈・静脈系が、腎管には泌尿器が発達する。生殖系は、個体の性成熟とともに発達し、体腔の岸に精巣と卵巣が発達し、腎管が精管・卵管に転用される。

これも進化により、男性・女性のさまざまな生殖器官が形成される。